文章作者:小编 发布时间:2025-03-05 浏览次数:

著名的★“蓝窗”,拍摄时很难仔细思考构图★★★,拿到原片后发现左上角露出了一点蓝色的天空,有些抢画面中心洞口主体,因此后期裁掉了左上角的天空★★,主体更明确★★★。

《我们想用一篇文章,掰直你对构图的认识》(点击链接查看)一文罗列了三分法、中心线等江湖构图法则,同时也提出了“关键位置★★★”的观点。这些原理理解起来并不难,但我们需要掌握相应的拍片和后期工艺来实现。

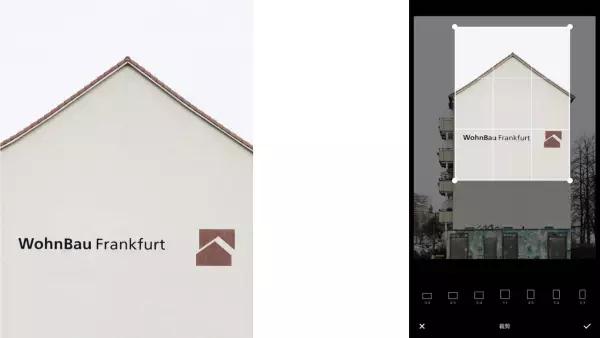

拍摄时是建筑的整个山墙面,通过裁图重新归置了主题,只表现了屋顶部分★,基座★、房屋两侧露出的天空都被裁切,更表达出了几何美和纯粹感★★。

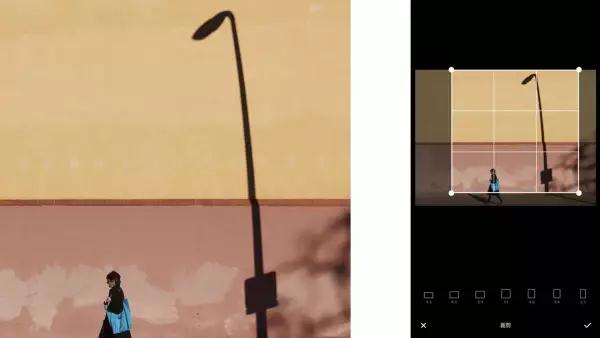

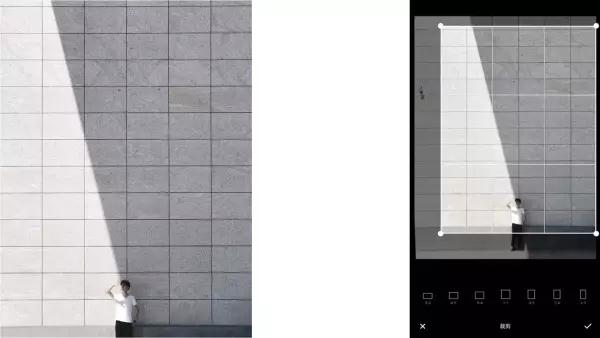

几乎每款软件的裁图功能都会默认带有九宫格参考线★★★,请时刻关注九宫格,用它来对齐水平★★★、垂直等敏感方向。同时,当我们通过裁图实现“三分法★★★”“中心式★★”等法则★★★,九宫格能够帮助我们快速找到关键位置。

后期裁掉一些东西和前期直接用镜头规避一些东西★★★,并无本质区别。真正摄影的作假应该是欺瞒观众造假决定瞬间★★★,后期通过拼贴期满观众,但裁图是再正常不过的后期步骤。●需要裁图等后期的照片体现不了真实水平★★★?

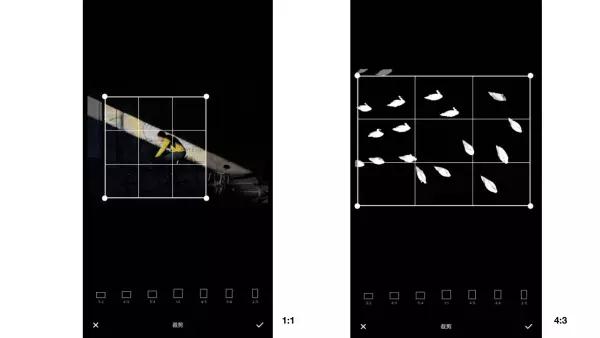

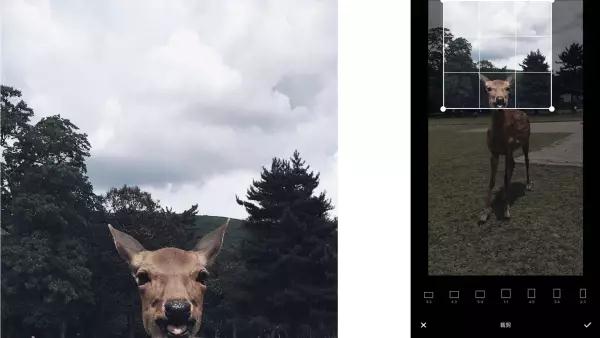

拍摄时表现的是一整只鹿,裁图后只剩下上面很小一部分。比起一整只鹿,裁图后传达了“探出头来”的图像故事★★★。

拍摄时的最初想法是为这个女孩拍一张人像,然而当时在书市人头攒动,画面里经常会很尴尬地出现许多其他人物,只有靠后期裁切了。

常用的裁切比例有1:1、4:3、16:9等。一般来说除非是很特殊的情况,我自己也会基于这几个比例进行裁切,很少用自由裁图。这几个比例分别对应着方形、标准屏幕、宽屏等经典图幅★★★,且能囊括大多数我们需要的类型。

更多时候,裁图的作用是调整主体元素占整个画面的比例。由于主体元素在拍摄后就会固化下来,但通过裁图能使整个图幅表现范围有变化★,主体元素的比例也就发生了相对变化。

有些照片甚至可以通过裁图来重塑主题★★★,原片在裁图后几乎脱胎换骨,这是★“二次创作”的过程★★★。

拍到的原片人物在阴影交界处,处在画面底部中心偏右一点的位置,不太理想★。通过裁图★★,将其置于画面底部中点,并裁掉地面,使画面变得平衡★★★。

原片中人物和路灯影子在画面偏右位置,通过裁图使其位于三分线/裁图应该如何操作?● 其实没用什么奇特的app

裁图能解决如优化构图等很多问题,因此也被称为“二次构图”。有观点称★★★,其实摄影本身就是对现实场景的裁剪★★,不管前期还是后期。

作为最基础的后期步骤,几乎每款修图软件都能完成裁图。由于我喜欢用vsco和snapseed,所以当我决定用哪款软件修图的时候,便会顺手用这款软件的裁图功能。

关于这点,相信大多数摄影爱好者都是无师自通的。主体元素是什么★★?主体元素之外★★★,画面的边缘有没有影响这个主体表达的元素存在?这些都是我们裁图首要考虑的问题。

首先我们需要知道一个事实:想要实现令人满意的构图,一定不只靠前期拍摄来达到,还与后期有很大关系,其中最重要的步骤就是裁图。在旅途拍摄★、街头摄影、抓拍、抢拍等类型中,拍摄本身是没有太多时间做准备的,能以最快速度掏出手机相机,正确地对焦和曝光已属不易,几乎没有时间去仔细调整相机角度和与被摄场景的距离。且,手机本身也是定焦相机★,焦段天生受到局限,电子变焦的调整范围也有限,裁图,就几乎成了必然。

首先祭出几张刚公布的2017年IPPA获奖照片★,展示一下裁图前后来做对比,感受一下★。

看似简单的方形裁切,其实本蕴含着很多思考和分析。这一套完整的呈现过程才是真正的水平。

反而觉得前期与后期都能驾驭才能体现一位摄影师的线年IPPA获奖照片★★★,通过色卡分析可以很快发现原片中主线的不和谐色彩(桃红色)★★,作为拍摄者其实在前期就已经思考了主体元素和表达主题★★,

原片中主体人物大概只占画面四分之一的比例★★,通过裁图,人物所占画面几乎达到了一半以上★★★,更为丰满★★。

这就要求我们更多关注画面元素的位置关系了★★★。三分点★★★、中心点、水平线等构图位置关系,都可以通过裁图实现。